Japanese Wild Birds. report from Yokohama, Fukuyama city.

日本の野鳥 索引 「さ~そ」

Japanese Wild Birds

The initial of a Japanese name "Sa-so"

「す」図鑑について

各メニューでは始まりの頭文字に合わせて野鳥観察に関するトピックをお話しします。

「さ」- 撮影・写真機材について

本webは写真を使った絵日記であると入り口のページでお話ししました。

どのコンテンツを作ろうとしても写真がなければ始まらない訳で、撮影機材はPCと同じくらいにweb作成の重要なツールだと言えます。

2025年現在私がメインで使用している野鳥撮影機材は

Nikon Z6II + AF-S NIKKOR Z 400mm f/4.5 VR S 及び、AF-S NIKKOR 500mm f/4E FL ED VR

です。このWebで紹介している絵の歴史・変遷では、カメラはD100 → D200 → V1 → D7100 → D500 → Z6IIの更新があり

メインのレンズは 1990年製 Nikkor AiAF ED 300mm/F4s 300mm F/4 → Tamron A011 150-600mm / F5.6-6.3 → AF-S NIKKOR 500mm f/4E or AF-S NIKKOR 300mm f/4E pf + TC 1.4xIII → AF-S NIKKOR Z 400mm f/4.5 VR S + Z TC 1.4xという歴史となっています。

三脚 & 雲台はGitzoマウンテニア2型4段 + Gitzoフルードジンバル雲台をメインにしていましたが、2023年から四輪を降りてバイク移動オンリーとなったため、コンパクトな収納を優先にしてノーブランド(中国製)のコンパクトな三脚を使うようになりました。Z6II + Z 400mm f/4.5 Sを使い始めてからはカメラレンズの軽さと手振れ補正の強力化もあって、より軽い旅行用尾三脚を使うことが増えました。やはり一度システムの軽さに慣れると元に戻れませんね。なお、近距離で昆虫類を撮影することも多いので、(薄い被写界深度の)被写体との距離を安定させる意味もあって基本手持ち撮影はしていません。

上の写真は自分の中では一番頑丈なD500+ゴーヨン、Gitzoカーボン三脚+Gitzoジンバル雲台のセットです。大間-函館航路のフェリーで海鳥観察したときのセットで、雨と波しぶき避けにレンズカバーを装着してあります。

フェリー上ではどうしても風が強くなるので、本当は風を受けやすいレンズフードなどは外し、できるだけコンパクトにしてしまいたいところです。しかしそうなるとフロントレンズがむき出しになってしまい、もろにしぶきを受けやすくなることもあって、結局このように安全第一の装備となりました。

Gitzoの三脚はバイクに乗せると他のものが収納しにくくなるので、四輪を手放した今は出番が減りました。たまにレンタカーを借りていくことがあるので、出番はそのときくらいでしょうか。

こちらはバイク移動で収納を減らしたいときのセットで、三脚・雲台はSiruiのアルミ三脚 + Gitzoジンバル雲台にゴーヨンをセットしています。

バイクで出かけるときは荷物を減らす必要があり、三脚はバイクに収まる、且つ、ゴーヨンがこけずに載せられるぎりぎりの太さ(28mm-16mm-耐荷重12kg)の5段コンパクトタイプを使っています。

周囲に枝などレンズを傷つけるものがない条件ですが、あまり陽射しがないとき、また風が強いときは3枚目の写真のように、あえてフードは伸ばさないようにしています。とくに風が強いときはブレを減らすためにフードを仕舞います。レンズには市販のウレタンカバーを常時巻いてあります。夏になって直射日光が強くなるとレンズの周りに更にハンカチやバンダナを巻いて、少しでも熱から保護するようにしています。

最後は旅で使うカメラセットについて紹介します。

旅行用のカーボン三脚 + GitzoジンバルにZ6と445 + 1.4xを乗せて使っています。2枚目の写真は動画も撮れるように、マイクをセットしてあります。雲台をしっかりさせたいため、三脚はリフター部がなく、純粋な三脚部分のみで、伸ばした時にできるだけ高くなるものを探しました。今はsiruiのAM-225という全高1,200mmのものを使っていますが、軽いのに作り自体はとてもしっかりしており、もはや手放せなくなっています。

旅行用カメラ・レンズの方は、これ以前はD500とサンヨン + 1.4xを使っていましたが、虫相手だと丁度いい距離感サイズ感なものの、鳥だとやはり少し倍率が寂しい感じで、2025年春にZのシステムを用意しました。

近頃はこの軽さに慣れてしまい、旅行でなくても大半の撮影がZ6II+445のセットに替わりつつあります。一方で、できた絵で見るとボケの美しさはやはりゴーヨンかなと感じます。とくに背景のとろけた感じが美しく特別に感じます。単に画の精細さだけなら445でも十分よいのですが、全体的な絵の仕上がりではやはりゴーヨンに勝るものはないなと思います。重くて大きい(レンズだけで3Kg超・・カメラ・FZアダプター・ドットサイト・アルカスイスクイックプレートなど入れると5Kg超)のが玉に瑕ですが、今後も冬の芦原や海鳥観察など、バイクを降りてから歩き回る必要がない観察ではゴーヨンを持ち出すことになりそうです。

私の野鳥撮影に対する考え方ですが、

1.静かに撮りたい(自然に対して独りで対峙していたい)

2.鳥の自然な姿を撮りたい(保護鳥を除いて、餌付けされた鳥は撮りたくない)

3.無理に珍鳥を追わない(珍鳥が嫌いなわけではないが、追いたいとまでは思っていない)

4.単純に鳥との出会いを楽しみたい

5.その鳥がネイティブな存在である場所には、遠くであっても積極的に出かけてみたい

のような気持ちをもって臨んでいます。

上のように考える一番の理由は、自身が時間に追われたような観察が苦手であるということでしょうか。人に急かされたりするのが好きでないので、観察に出かける際は個人でしか動きません。私はSNSもやっていませんので、そもそもリアルタイムの情報はほとんど入ってきません。鳥に関する情報源といえば、たまに各地の野鳥観察センターの情報をみるくらいでしょうか。ただ書籍類は結構持っていて、場所探しに活用させていただいています。

餌付けに関しては「反対」の意思をもっています。ただ、観察センターや保護センターが継続して給餌されている分には反対しません。また個人のお家で、日常的に給餌されている行為に反対することもありません。一般人が自然を楽しみたいと思って訪れる山や公園で、移動性の鳥たちに撮影目的で餌付けを行う行為には反対しています。たまたまそのような場所に出会うこともありますが、人の集団からは少し離れた場所に移動して鳥を探すようにしています。

撮影パラメーターについて

すべての静止画撮影は露出優先、中央重点測光、ハイスピード連射に設定しています。レンズはマニュアル優先のオートフォーカスモードで、余裕があるときはできるだけマニュアル合わせでフォーカス合わせをします。

山の小鳥は、暗い空間で観察することが多いので、ISOは下限を800くらいにしつつ上限はほぼ最大感度まで使う設定で、最低SSを1/320くらいに設定しています。フォーカスはスポット中央一点にしています。Z6IIの場合は、静止画モードで動画ボタンにモニターの拡大化をカスタム設定しているので、これを使ってピントを微調するのが常です。

海の鳥は、明るい空間で観察することが多いので、ISOはできるだけ低めにし、最低SSを1/1,600~2,000くらい(空の具合によります)に設定しています。フォーカスポイントは3Dオートフォーカスにしていますが、水面を飛ぶ鳥の場合は後ろの白波にフォーカスが抜けることも多いので、やはりマニュアル合わせをすることが多いです。また陽射しが強い日は絞りをf8.0くらいまで絞るようにしています。NDやCPLを使うことはありません。

葦原の猛禽類は、日暮れに観察することが多いので、ISOは最大限度まで使う設定で、最低SSを1/1,200~2,000くらい(陽の具合によります)に設定しています。フォーカスポイントはスポットもしくは中央エリアフォーカスにしていますが、後ろの芦原にフォーカスが抜けることが多いので、やはりマニュアル合わせをすることが多いです。

動画の場合はAPS-CのDXサイズにクローズアップしてあり、ISOはオートを外して800固定、撮影モードはシャッタースピード優先、1/60を基本にしています。ISOをオートにすると背景を移動するたびに明るさ調整が入って画面の連続性がなくなるのがいやだから、またSSを上げると特に飛ぶ鳥がカクカクして滑らかさがなくなるためです。逆にSSを上げられたら動画からの静止画切り出しに使いやすいのですが、そこは動画用に割り切ってSSを下げています。またフォーカスモードはマニュアルにし、手振れ補正も切っています。動画の場合はフォーカスハイライトを使ってマニュアル合わせするのが一番はずれが少ないため。手振れ補正を切るのは、画面が揺れたり、レンズによっては手振れ補正の動作音がマイクに入ってくるため、ONにする理由がないためです。超望遠を手持ちで手振れ補正を使いながら撮るというのも現実的でなく、必ず三脚を使うことを考えれば手振れ補正は不要となります。

私の場合は主に、海用(飛翔中心用)と山用(森の小鳥中心用)、そして動画用の3つに分けてユーザーセッティングを作っておき、撮影対象によってこれらを呼び出して使い分けするようにしています。Z6IIではこの3つに更にカスタムボタンもあれこれ割り当てて便利になるよう使い分けています。

お気づきの方もいらっしゃるかもしれませんが、最近は昔ほど動画をあまり撮らなくなっています。全く撮らないわけではなく、今もさえずりであったり、一か所でじっとしている対象であったりするとモードを動画に代えて撮って貯めています。ただ動画はどうしても編集に時間がかかるので、お見せするのは諦めたという方が正しいでしょうか。現在Youtubeなどを見ると、鳥に限らず面白い動画が山ほどあります。皆素晴らしく編集がされていてクオリティーも高いので、自分も動画を創るならそれなりに仕上げたいと思いつつ、現状は腕も時間も追いつかないので作成をストップしたというところです。なので現状は静止画を中心にして各ページを作り直ししているところです。(リサーチの結果「鳥の動画はあまり見る人がいない」という事実が判明したことも優先を落とした理由の一つにあります。。)

静止画ファイルは全数RAW形式で撮ります。

動画はフルHD60iもしくは30pにて撮ります。

Webに載せるものは家のPCで編集して仕上げてあります。自身のオリジナルを保護する目的もあって、画角の操作は不要であってもわざとわずかでもトリミングし、最終サイズをW1024*h682のサイズに落としてあります。RAWは一端、色目を素に近い「ノーマル」や「ニュートラル」に戻し、そこから処理を足していくようにしています。

編集アプリはNikonCNX2とNXD、AdobeL PS Elementsなどを所持していますが、編集は今も基本的にCNX2で行います。今はもっとよいアプリがあるのはなんとなく知っていますが、NikonのRawファイルを現像して、ファイリングしていくにはこのアプリが使いやすいからです。D500やZ6IIの場合CNX2へRawの直送りができないため、NXDで読み込んでからtif経由でCNX2へ渡して編集しています。

最近強く思うのは「光の射し方をもっと上手に使わないとだめだなぁ」ということでしょうか。青空や夕陽、朝日を使った絵はやはり印象的できれいな絵ができます。地味な鳥でもカッコいい写真になったりします。でも「どんよりした空気の中にいる鳥をその場の雰囲気ごと残せたらこれもカッコいいのになぁ」とも思います。ただそのような絵はまだ残せていません。それを励みにしてこれからも修行していこうと思います。13/10/2025

「す」- 同定に使用する図鑑の紹介

おそらく幼稚園の頃、母親から買ってもらった色々な図鑑を見るのがとても好きで、おかげ様で大人になっても図鑑大好きな人間に育ちました。動物の図鑑、昆虫の図鑑、植物の図鑑、魚類の図鑑、鳥類の図鑑、乗り物の図鑑、地球の図鑑、鉱物の図鑑などなど。おそらく小学館の図鑑だったと思いますが、私の自然観察に関する「興味の度合い」はこの頃の蔵書が出発点になったのは間違いありません。そういう意味では母親や家庭にとても感謝している次第です。

さて、私が現在野鳥観察、同定に使用している図鑑、書籍類を紹介したいと思います。今でも購入できるものが多い一方、絶版になっているものも多くあります。近頃はインターネットによる情報が豊かになり、印刷媒体そのものは廃れつつあります。しかし手元でページをめくって、「本当に欲しい(確かな)情報を探す」という書籍の役割、有難さは逆に今まで以上に高まっているようにも感じます。ネット情報の利便性と情報の確かさ/エビデンスは相反するものがあり、きちんと利用するには見極める眼力が必要です。その眼力を養うためにも図鑑とフィールドワークはとても大切なものだと思います。では以下に図鑑の紹介をしましょう。

1-「日本の野鳥650」 平凡社

野鳥を検索するのに最初に使用する図鑑です。とにかく掲載種が豊富。説明は的確で写真も同定に利用しやすいカットがチョイスされ、かつ美しい。お値段税抜き4,000円とややお高めですが、内容に関しては痒い所に手が届いて本当に素晴らしいの一言です。サイズもコンパクトで手に取りやすく、鳥見好きの方なら一人一冊の必須本だと思います。

2-「野鳥の図鑑」 保育社

まだ20代の頃、'86年に購入した初めての本格的な野鳥図鑑です。当時は本格的な鳥見をしていませんでしたが、鳥自体に興味はあったので、たぶん本屋さんで目にして衝動買いしたのだろうと思います。陸の鳥で2冊、水の鳥で2冊の計4冊のコンパクトな図鑑です。鳥のシルエットを元に種の紹介がされていて、フィールドでの同定に役立つよう気配りされています。また羽を広げた姿の絵や特徴なども図示されていて、「この鳥なんだろう」と細かく調べるにはとても親切な図鑑です。発行されて30年経つものですが、未だに手放せないし色あせない素晴らしい野鳥図鑑です。

3-「日本の野鳥」山と渓谷社

これも'80年代後半の出版物です。この本の特筆すべき特徴はとにかく写真が美しいことです。図鑑的な「鳥のアップ」にこだわらず、「自然のと調和する美しい鳥」の一瞬を一枚の絵として見事なまでに表現された写真が多数掲載されています。一面に一枚の絵として大きく紹介されているものも多数ありますし、中には見開きで紹介されている場合もあり、「写真表現対象としての野鳥」がどうすれば「絵」として成立するかを学べる貴重な本だと思います。時代的に銀塩で撮られた絵ですから、現在のデジタル的な絵作りとは違った優しい絵が楽しめる点でも貴重ですね。このように半分は図鑑として、半分は美しい野鳥写真の本として楽しめる素晴らしい本ですが、現在は絶版となってしまっているようでとても残念です。もし中古ででも手に入るなら是非手に取ってみてもらいたおすすめ本です。

4-「原寸大写真図鑑 羽」 文一総合出版

この本は鳥の羽に特化した図鑑で、マニアックな部類に入る本だと思います。お値段も19,440円とかなり高価ですが、中身はそれ以上に詰まっていて素晴らしい一冊だと思います。鳥の羽を拾っても、それが何という鳥の羽なのかを知ることは非常に難しく、また調べる手段もほとんどありません。この本では、相当な種類の野鳥の羽が、部位ごとにまた原寸大でフルカラーにて紹介されていて、羽の図鑑としては他に代わるものがないものだと思います。羽の収集にチャレンジするなら必須の図鑑だと思います。

5-「オルビス科学学習図鑑」 学研

子供向けの大型本の図鑑です。実際我が家の3人の息子たちが小さい頃に買い揃えた図鑑の中の一冊です。私が子供の頃いつもめくって楽しんでいた鳥類図鑑も同じようなタイプのもので、掲載対象は日本の野鳥だけでなく世界中の鳥たちです。子供心に「世界中にはカラフルでいろいろな鳥がいるのだなあ」と自然動物に対する興味が湧いたものです。この手の本はたいていが写真でなく絵による紹介なのですが、特徴が誇張されるので種の認識にはとてもよい表現手段だと思います。お子さんがいらっしゃる家庭には是非置いておいてもらいたい本ですね。もちろん「鳥」だけに限らずの話ですが。

6-「シギ・チドリ類 ハンドブック」 文一総合出版

最近買った小さな図鑑です。表題の通りシギ・チドリ類に特化した図鑑で、中身は絵による詳細な図解本です。シギ・チドリ類は地味で似たような姿の種が多いので、このような本の存在はとても助かります。

7-「カモメ識別 ハンドブック」 文一総合出版

すぐ上で紹介したシギ・チドリ類の図鑑と同じ系列の本です。カモメ類はシギ・チドリ類より更に判別が難しい種達です。しかもカモメ類の特徴として、幼鳥から成鳥にかかるおよそ4年程の間で羽色が大きく変わり、これらも含めて細かく観察しないと正確な種の同定ができないという難しさがあります。本書はこのような羽色の変遷も含めて細かく図解してくれている「かゆいところに手が届く」ありがたい本です。

8-「新・海鳥ハンドブック」 文一総合出版

シギチドリやカモメと同じ体裁のハンドブックです。地味で見分けが難しいミズナギドリやアホウドリ、ウミスズメなどが詳しく紹介されているます。海鳥観察される方には是非お勧めの一冊です。ただし、カモメや海ガモは入っていませんのでご注意を。文一さんでは先に紹介したカモメのハンドブックや、(私は所持していませんが)カモのハンドブックも別途出されているので、これらも用意して補間しあえば海で見られる大抵の鳥を判別できるようになるのでは、と思います。

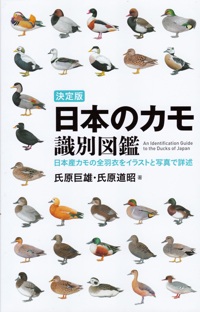

9-「日本のカモ 識別図鑑」 誠文堂新光社

日本産のカモの羽衣をイラストと図鑑で詳細に紹介する図鑑です。通常姿の♂ ♀ の姿もちろん、幼鳥、エクリプス、飛翔絵もそれぞれ♂ ♀で分けて並べられています。また雑種まで載っていますから、これ一冊あればカモの種別同定はかなり楽になると思います。

本書では日本で見られるカモとして46種が紹介されております。私の記録はというと、このうち25種のカウントがありました。やっと半分越えたところですね。また各種の見られる頻度として「多、普、少、稀、迷」と区分されています。私の記録のうち19/25種が「多、普」でして、あと2種が「少」、4種が「稀」でした。また図鑑の「多、普」は20種あって、私の19を引くと残り1となります。その1は「普(北海道)」とあるコオリガモですから、私は本州で見られる「多、普」に関しては制覇(?)しているようです。次の「少」に分類されているのは3種あって、私にもある記録2種(ツクシ、トモエ)を引いた残り1種はシマアジなので、是非次のターゲットにしようと思っています。春と秋にしか見られない渡り鳥なのでピンポイントで探鳥する必要があるようです。

ちなみに私的には珍しいと思っていたビロードキンクロやシノリガモも「普」でしたので、カモを本格的に見られている方からすると、私などはほんの初心者であることがわかりました。「稀」に区分される種は大抵が「多、普」にわずかに混じって飛来する種のようなので、私の苦手なウォーリーを探せ作戦が必要なようです。この本片手に頑張ろう。

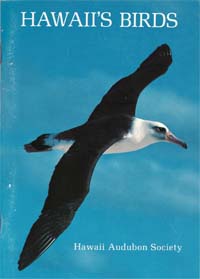

10-「Hawaii's Birds」 Hawaii Audubon Society

89年に新婚旅行でハワイに出かけたとき、現地で買ったハンドブックタイプの図鑑です。ハワイで1986年に発行されたもののようです。ハワイの野鳥は原産種と輸入種が入り混じっていますが、それらの区別がされつつ、輸入種についてもきちんと掲載されているので実用上でとても助かります。図解は写真が半分、絵が半分で96ページのカラー本です。またいつかもう一度ハワイに行って今度はもっと本気で野鳥を追いかけてみたいです。その時は是非この本を持って行きたいと思います。

(2019年念願かなって再びオアフに行けた際、この本をバッグに忍ばせて行きました。しかし着いてすぐに下で紹介する新版を購入できたのでこちらを開くことはあまりなかった。。。)

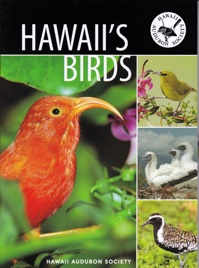

11-「Hawaii's Birds」 Hawaii Audubon Society

19年に次男の挙式でハワイに出かけたとき、現地で買った図鑑です。上の図鑑の最新版で、上のものは1981年初版の増補第3エディション改訂3版、今回のものは2005年の増補第6エディションとあります。30年経ってページも141ページに増えています。その分お値段も7$95¢から12$99¢に上がっていました。。。面白かったのが、移入種のラベリング表現で、81年版は"Foreign"だったものが今回の者では"Arien"になっています。英語の微妙なニュアンスの違いなのでしょうか、Arienの方が少しきつめで否定的な表現のようですね。他に変わったところとして、前回は絵が半分あったものの今回は全てが写真での紹介です。ちなみに今回はこの本、土産物屋さんでたまたま見つけて買いました。そういえば今回は本屋さん見当たらなかったなぁ。これも時代なのでしょうか。

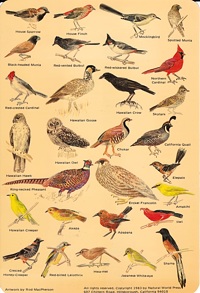

12-「Guide to the Birds of Hawaii」 Natural World Press

同じく89年に新婚旅行でハワイに出かけたとき、現地で買った下敷き図鑑です。A5サイズでちょっと小さな下敷きです。表面が水鳥、裏面が山の鳥になっています。載っているものの大半が移入種ですが、固有種はいかにもハワイ種らしい名前なので、「この鳥こそがハワイ固有種だ」とすぐに分かります。固有のミツスイらしきHwi(どう発音するのかな?「ゥィ」みたいな感じ?)に会ってみたいです。

2019年4月にオアフを訪れた際はこの下敷きに描かれた51種のうち17種類を見つけました。3日間の滞在がほぼオアフの街中だったことを考えると、まずまずの数字かなと思います。ただハワイ固有種で考えると見つけた数が一気に少なくなるので、次行ける機会があればもう少し山や海に出かけてみたいですね。

13-「Birds of Southeast Asia」 Tuttle Publishing

2016年春、三男がタイに短期留学に行ったとき、土産に買って来てもらいました。タイに限らず東南アジア全般で見られる野鳥図鑑で、ページも400ページにわたる結構分厚い本です。オールカラーの写真による図鑑で、日本では見かけないようなカラフル且つ不思議なシルエットの鳥も多数載っていて、見ていてあきませんね。私もいつか是非東南アジアにでかけてみたいなと思わされる本です。

と書いたところで2016年の8月、ひょんなことから私も仕事でタイに行く機会ができて、実際にこの本を持って行きました。滞在中の休みの日にルンピニー公園で野鳥観察を行い、この本がとても役に立ちました。息子様に感謝。

14-「Birds of Thailand and South-east Asia」 Asia Books

2016年夏、私自身が仕事でタイのバンコクへ出かけたとき、土産に買って来たものです。タイに限らず東南アジア全般で見られる野鳥図鑑で、544ページにわたる分厚い本です。前出の東南アジアの図鑑とは違い、こちらはすべて絵による図鑑です。属が1ページに並べ描かれており、微妙な特徴もきっちり図示されていて、また♂♀の絵も別に表示されていますから、同定作業にはとても役立つ内容だと思います。なお、絵とは別のページで各々の種に対する細かな記述がされていて、凄く丁寧なつくりになっています。

東南アジア各国にいるハッカ類は微妙な違いの種も多くて、なかなか同定しにくいものでしたが、この本のおかげでなんとか見分けることができました。

15-「Birds of Thailand」 Asia Books

2019年夏、2度目となるタイ出張の際に、買って来たものです。前回買ったものは東南アジア全体のやや分厚い図鑑だったので、今回はタイに限ったやや薄目のハンディー図鑑です。それでも178ページ、280種が載っているので、もしまたタイにいくことがあればこれを持っていきたいです。次はできれば仕事でなくてプライベートで行きたいな。

16-「四季の鳥」 保育社

初版は1963年の古いポケット図鑑です。私が購入したのは’80年台でした。今はもう絶版になっています。四季に沿って見られる鳥が紹介されています。写真と文が1:1程度の構成ですが、ネットなど無い当時は大切な情報源でした。当時の本の写真は、今のデジタル時代のものと比べると随分甘めの写りですね。何度でもその場で好きなだけ撮れるデジタルと、撮れる枚数や時間が限られていた銀塩時代では、残せる絵の出来も随分違うのだと感じさせられます。そいいう意味で、今のアマチュアカメラマンは当時のプロと比べても機材やチャンスで遥かに恵まれているのですね。ありがたいことです。

17-「渡り鳥」 保育社

これも上のカラーブックスのひとつですが、こちらは初版が1974年、購入は'80年代初期のものです。渡り鳥の紹介ですが、当時このような鳥の紹介がなされた本は他にあまりなかったので色々と勉強になりました。「四季の鳥」より14年後のものですので、ある程度写真のくっきり度が上がっていますね。こちらももう絶版のものです。今はネットの時代なのでこのような本の役割はネットの情報に移り変わったのかもしれません。私の作るこのWebページももしかしたらそのような情報の一角を担っているのかなとか思ったりします。そういう意味でも情報の確かさにはできる限り気を使っていきたいものだと考えています。

18-「野鳥の観察」 保育社

カラーブックスのひとつです。初版は1979年。著者の方は会社に勤務しながら野鳥観察をされた方のようです。40年前のインフラ環境を考えると、アマチュアでこのような本を上梓する活動ができたことには素直に凄いなあと思います。一通りの写真のあとに野鳥撮影の方法が書かれています。「ぶれない写真を撮るためには重い機材をしっかりホールドできるように普段から腕立て伏せで体を鍛えておく」みたいなことが書かれていて、最近の本にはあまりない情報なのでためになります。

19-「日本の野鳥歳時記」ナツメ社

本書は2015年の年末に出された本で、ここで紹介した本の中では最も新しい本です。図鑑と言うより美しい写真を添えた野鳥エッセイ的な本だと思います。色んな意味で弊Webが見習わなければならないお手本のような本です。掲載される絵は全てが本当に美しく、私の持つ野鳥本の中で、絵の美しさとしては先に紹介した山と渓谷社の「日本の野鳥」と双璧だと思います。「日本の野鳥」は銀塩時代の頂点であり、この「日本の野鳥歳時記」はデジタル時代の頂点だなと感じています。また鳥の名前に関する造詣がとても深くて、色々と勉強になりますし、著者の研究熱心さには本当に頭が下がります。鳥好きな方には是非手にしていただきたい一冊です。

改訂 2016/04/02 「図鑑」の項目追加

改訂 2018/04/15 撮影機材の画像差し替え、「図鑑」の項目一部変更

改訂 2019/04/07 「図鑑」の項目(9,12,15)を追加

改訂 2019/04/21 「図鑑」の項目(9)を追加

改訂 2019/05/28 写真機材の項目に旅行用機材を追加

改訂 2020/01/29 「図鑑」の項目(8)を追加

改訂 2020/01/29 「図鑑」の項目(11)に裏面のサムネールを追加

改訂 2021/02/25 「図鑑」の項目(8)を修正

改訂 2021/07/14 主な記録場所、レッドリスト記号を追加

改訂 2022/04/20 撮影機材のトピックを現在の状態に書き直し。

改訂 2023/10/10 撮影機材のトピックを現在の状態に書き直し。

改訂 2025/10/13 撮影機材のトピックを現在の状態に書き直し。

(トップ画像 セイタカシギ 2014/01/03 笠岡市笠岡湾干拓周辺にて撮影)